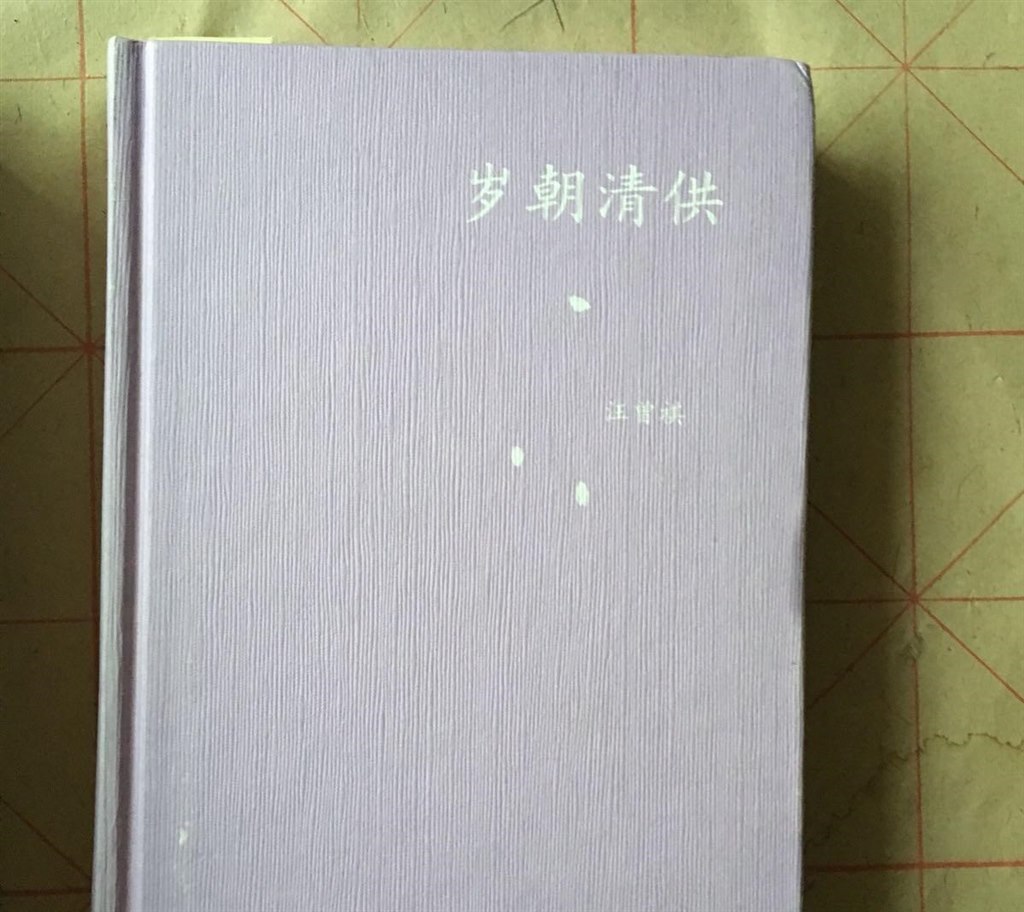

看完这书,觉得汪曾祺是很真,而且非常有趣的人。他写东西不靠华丽辞藻堆砌,也没有让人震撼的句式修辞,有什么说什么,俚俗夹白,但是用字准确、干净。他是一位真趣生活家。

他写梨花。“都说梨花像雪,其实苹果花才像雪。雪是厚重的,不是透明的。梨花像什么呢?——梨花的瓣子是月亮做的。”(P4葡萄月令)梨花的瓣子是月亮做的,他没有说梨花瓣纤莹剔透轻薄,可是这么简单一句,脑子里自然而然就现出梨花的模样来——即使我没有看过梨花。

他写栀子花。“栀子花粗粗大大,又香得掸都掸不开,于是为文雅人不取,以为品格不高。栀子花说:‘去你妈的,我就是要这样香,香得痛痛快快,你们他妈的管得着吗!’”(P9夏天)看到这么一段粗口不禁莞尔,不觉得他粗鲁,而是心直口快得可爱。而且这句“香得掸都掸不开”把栀子香气的浓重写的多形象啊。

他写香瓜。“有一种较大,皮色如虾蟆,不甚甜,而极‘面’,孩子们称之为‘奶奶哼’,说奶奶一边吃,一边‘哼’。”皮色如虾蟆,香瓜斑驳的皮的形象就出来了,而“面”这个词,虽我没尝过,而是也大概可以推测出这个香瓜口感不很清脆了。

汪先生涉猎面极广,写一样东西可以从古籍开始引用,写到身边小事,以及相关歌谣、俗语、诗词。比如他写《葵·薤》,文章起源于他看《十五从军行》一句“采葵持作羹”,他好奇这可以吃的葵到底是什么,就一直留意。他从《植物名实图考长编》、《植物名实图考》、《诗·豳风·七月》、《齐名要术》、《农书》、到《本草纲目》,一直探寻,不断引用文献以说明葵古往今来的过程,不止古今地讲,他还东南西北地讲,比如这篇散文讲到的薤,他列举了北方如何做如何吃,南方如何做如何吃。虽然他引用的文献只是一小条,可是和各地做法一起写,看得我生趣盎然,眼界大开。他这样宽广的知识面让我钦佩,孜孜不倦格物致知的精神令我很感动。

汪先生心态好,洒脱。这样逆境中仍然处之泰然的人才会成为生活家。《随遇而安》里提到他当右派之后的生活。他开头就是一句“我当了一回右派,真是三生有幸。要不然我这一生就更加平淡了。”由此可见他的心态多宽。P133讲到他画《中国马铃薯图谱》的工作,他描述为“我在马铃薯研究站画《图谱》,真是神仙过的日子····每天蹬着露水,到试验田里摘几丛花,插在玻璃杯里,对着花描画·····一块马铃薯画完了,薯块就再无用处,我于是随手埋进牛粪火里,烤烤,吃掉。我敢说,像我一样吃过那么多品种的马铃薯的,全国盖无第二人。”他没有埋怨自己被下放的生活,而是很得意的自夸“我敢说,像我一样吃过那么多品种的马铃薯的,全国盖无第二人。”,你说,这样的人,怎么能不可爱得让人发笑呢?

他写人也十分有趣,他不说这个人如何如何好一些大空话,摆一些小事情上来,让人一看就明白。比如他写姜妙香先生(P159名优逸事),他写姜先生被人拦路打劫,劫匪拿了钱财走出老远了,姜先生又把他叫回来“回来!回来!我这还有一块表哪,您要不要?”这事多荒谬呀,而且姜先生用的还是敬词“您”,这件事真对得起汪先生开头那句“姜先生真是温柔敦厚到了家了。”

汪先生特别幽默。他在《读诗不可抬杠》(P256语文简短)里面说,“有人对‘红杏枝头闹’有意见,说:‘杏花没有声音,闹什么?’‘满宫明月梨花白’,有人说:‘梨花本来是白的,说它干什么?’”对这样的人我们大概就无语无奈喝一句不跟你谈啦,可是汪先生有趣得很,他说,“跟这样的人没法谈诗。但是,他可以当副部长。”我看到这句当下就噗嗤笑出声来了。

他对语言运用的见解很给我启发。他说语言平淡好,但是“平淡不是从头平淡,平淡到底。这样的语言不是平淡,而是‘寡’。”“平淡是苦思冥想的结果。”“平淡而有味,材料、功夫都要到家。”(P250学话常谈)他举了非常多的例子,最后他说“我希望更多地看到这样的小说:明明白白,清清楚楚”这不是给了我们很大的启示吗?语言不在于辞藻堆砌,而在于真实真情。整天写些爱来痛去死去活来的无病呻吟的文字对生活是无济于事的。

附件:

|

|