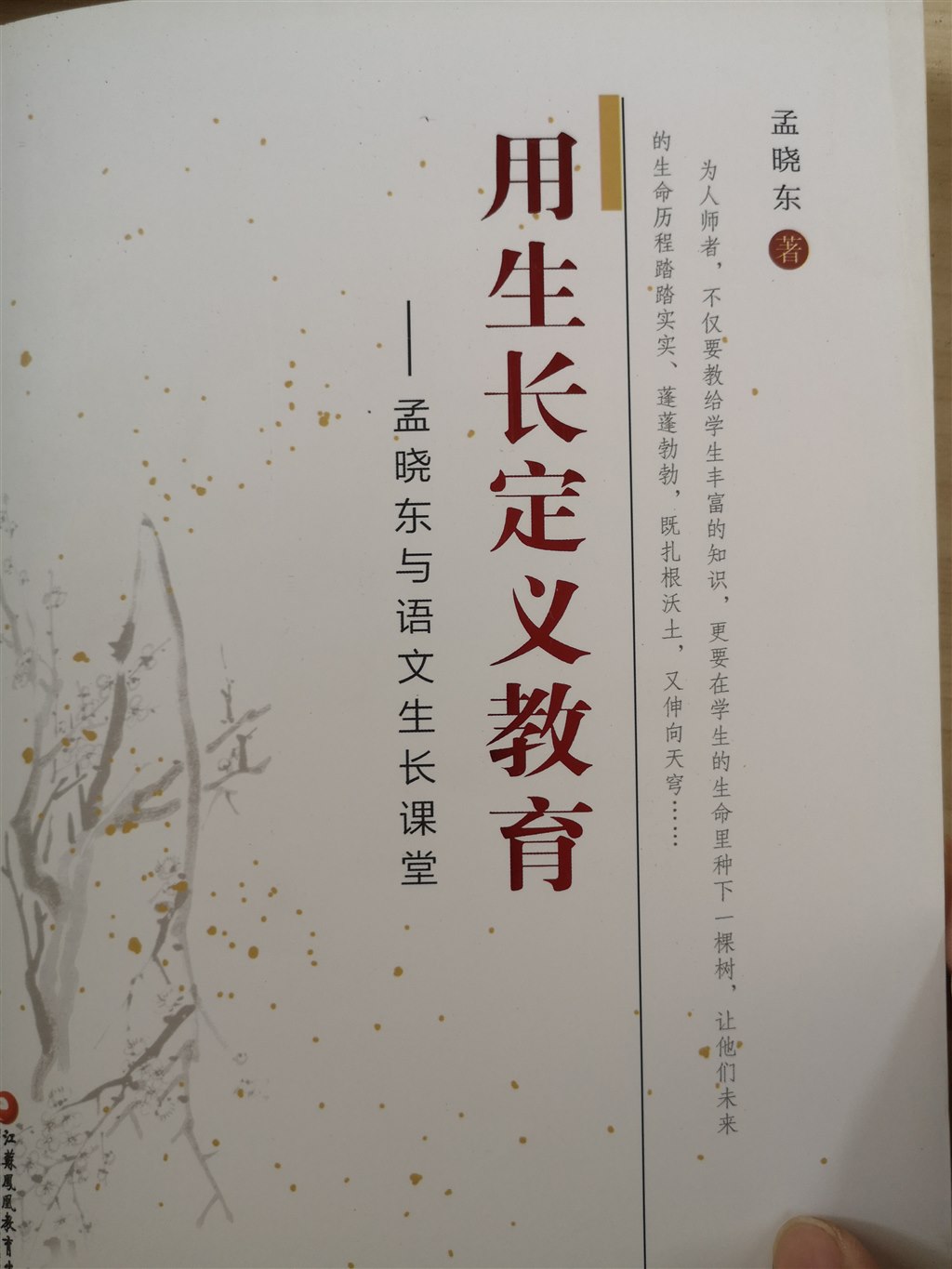

读《用生长定义教育》有感

最近阅读了孟晓东的《用生长定义教育》一书,从中懂得了“语文生长课堂是生命在场的课堂,主张教学要顺天致性,尊重学生主体,基于学生经验,顺应学生认知规律,发展学生潜能,实现言语和生命的同生同长。”联系到语文课堂教学中,“教育即生长”这一定义也给我带来了这样的一些启示。

“生长性语文课堂”这是一种顺应儿童的自然的本性与成长节奏,以儿童自然发展与成长为本的课堂,只有倾听儿童内心的呼唤,从儿童的需求出发,与儿童的天性合作,依托“生活,情境,经验”,才能让语文课堂一步一步接近儿童的心灵和天性。

作为教师,我们要充分了解学生的兴趣和爱好,如果能利用学生自身对知识的渴求和兴趣,那么这样的教育才是有效的、成功的。结合个人的教学体会就是,教师对这门课不仅要有丰富的知识储备和严谨的教学态度,更需要教师自身对这门功课具有强烈的渴求和浓厚的兴趣。当教师自己是用十分冰冷的情感和十分漠然的态度去解释那些知识时,又怎能勾起学生对它的好奇和热爱呢?

要“尊重儿童时期”,“尊重生长的需要和时机”。不仅学习(传统意义上的学习)是儿童成长所需要的,游戏和娱乐(别样的学习)同样也是儿童成长所需要的。千万不要忽视生长的过程以致偃苗助长。“学校教育的价值,它的标准,就看它创造继续生长的愿望到什么程度;看它的实现这种愿望提供方法到什么程度。”

“教育即生长”这一命题,要求在教育中要考虑儿童的本能或先天的能力;要发展儿童应付新情境的首创精神;不要过分强调训练和其他方法以免牺牲个人的理解力,以养成机械的技能。

关于美育,我觉得美育就是情感教育,情感教育的重点就应该是感受能力, 情感体验能力的生长。而不是内心具体的技艺,会谈唱,会绘画,不是这些具体技艺的培养。

教育不应该在教育过程之外强加一个目的。这样重大的意义就是,一个人离开学校之后,教育不会停止。学校教育的目的在于通过组织保证继续生长的各种力量,以保证教育得以继续进行,从而使人们乐于从生活本身学习,并乐于把生活条件造成一种境界,使人人在生活过程中学习。

对孩子来说,生长首先是一种权利。他们每个人都是独特的生命体,都有权利按照自己的方式与速度成长。教育要做的,是尊重。

对孩子来讲,生长也是一种能力。每个生命体内部都蕴藏着一种不断向上的能量,他们有能力主动去汲取养分,成就崭新的自我。教育能做的,是信任,是期待,是为一切不确定性和可能性提供条件。

对孩子来讲,生长更是作为生命的一种责任。不管是作为生物意义的个体还是作为社会意义的个体,生长也是“物竞天择”的必然选择。教育需要做的,是鼓励,是激发孩子成长的内在动力。

每一株植物从发芽到拔节、从开花到结果,每一个动物从呱呱坠地到发育成长,从弱冠之年到如日中天,大自然赋予了每一个生物无穷的“生长”机缘和力量,无怪乎英国人在解释牛津大学和剑桥大学让他们自豪的原因时,这样说:“牛津大学和剑桥大学似乎把学生当成了生物,让生物生长;别的大学似乎把学生当成了矿物,让矿物定型”。正因为“生长”赋予了教育以本原的意义和价值,因而,美国教育家杜威鲜明而深刻地指出:“教育即生长”!用“生长”来定义教育教学、来观照我们的课堂,不仅在于因为人具有类生物生长的特征,更在于一种教育观的改变,即从“成人立场”转到“儿童立场”。

“以学定教”——生长性课堂的优质种子。瑞吉欧教育的领头人马拉古认为,世界是由一百组成的,同样,儿童也是由一百组成的世界:一百种语言、一百双手、一百个念头、一百种游戏,一百种说话的方式,等等,当然也有一百种语言表情。“零起点”的学习观已无存在的理由,我们应珍视这些儿童提供的、带着露水的‘绿色素材’,倡导“以学定教”的教学观,用发现的眼光来挖掘,以包容的方式来呈现,适时地还这些优质种子以自然生长的力量。

“教是为了不教”——生长性课堂的累累硕果。叶圣陶先生曾指出:教是为了不教。要想达到不教的境界,需要解决好“教什么”、“怎么教”的问题。“教什么”?当然要教知识,但知识一定不是教的全部。怀海特曾说:当你离开学校若干年后,保留在你头脑中的东西,那才是有用的。这些有用的东西,又被多少教育哲人命名为“带得走的东西”。近些年来,我们想方设法让学生能多学一些“带得走的东西”。比如,我们开设了数学思维方法课,让学生感受分析与综合、假设与验证、演绎与归纳等思想方法的奇妙……怎么教?教,是因为需要教。所谓教,应是对学习内容理解的提升,学生在学习交流的过程中,教师加以引领、提升和调控,让所学知识由点成线,由线成面,由面成体,螺旋上升,不断交融。所谓教,还应是对学习方法的指导。比如,我们倡导前置性学习,让学生按照有关提纲与线索先对相关内容作探索性的理解,学生可以自己阅读教材等相关书籍,可以向家长、他人主动请教。在这之后学生交流的过程中,教师及时捕捉学生学习过程中可以“放大”的做法,继而使之扩散为全班同学共同效仿的行为。

是的,对于浸润在课堂场域中的孩子而言,他们就是一株株正在生长的树苗。为师者站在小树苗旁,看着她们日渐长大,暗暗对自己说:对生长的儿童而言,我们需做的和可做的事情并不多,能做的,只是选准一个地方,帮助他们生根、开花和结果,我们不能钻进树木中干预和代替他们的生长!