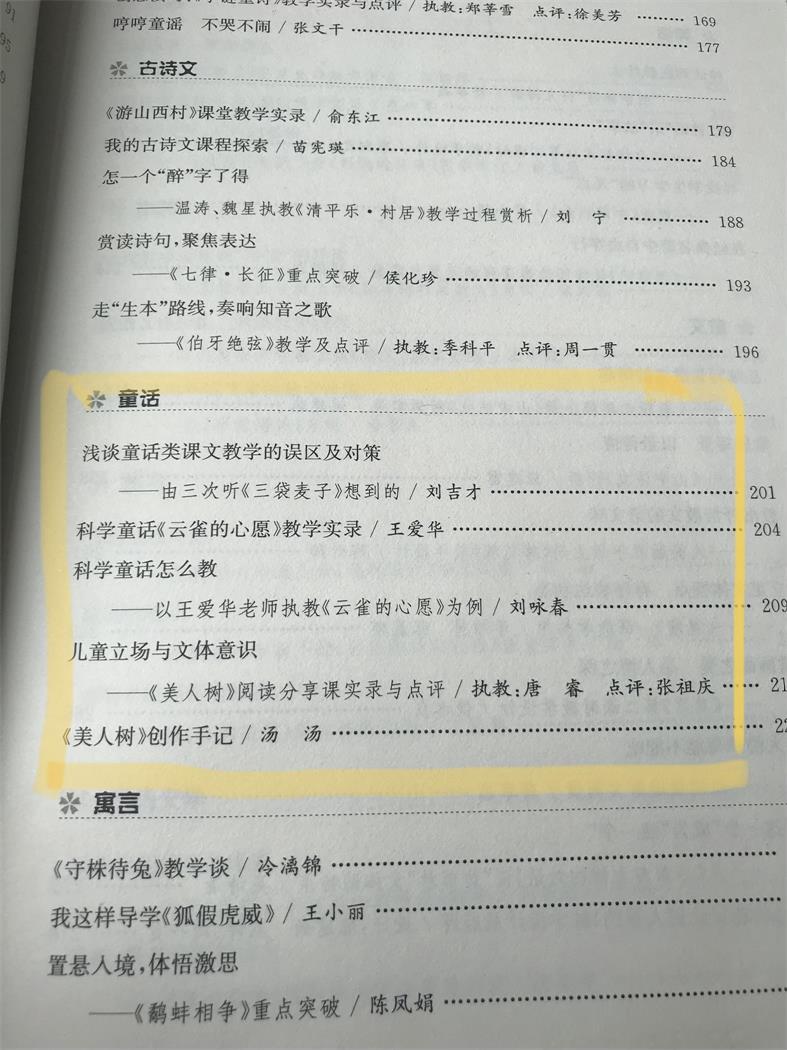

最近听了低年级的几节童话类文本的课,于是翻开周一贯的《小学语文文体教学大观》,读了有关童话教学的几篇文章。

2011版语文课程标准中,关于童话教学的要求出现在第一学段的阅读要求中:阅读浅近的童话、寓言、故事,向往美好的情境,关心自然和生命,对感兴趣的人物和事件有自己的感受和想法,并乐于与人交流。

《小学语文文体教学大观》中大师们对童话这种文体的教学现状有话要说:

蒋军晶:童话像记叙文一样教,可惜了;纠结于真假,可惜了;概念化解读,可惜了。

唐磊:对于童话和寓言两种不同的文体,在以往的各种公开课和日常地教学中,绝大多数教者并没有把“童话”和“寓言”区分教学,只是简单地把课文这些课文归为故事。大多数教者把这些故事只是作为识字、写字、课文朗读、提高学生人文素养的工具,很少关注其本身的文学价值。

刘吉才:有些老师认为学童话就是学对话,童话的内容都是想象的。有些老师把小学阶段的所有童话都让孩子把故事演。

那么,童话应该怎么教呢?

一、培养学生的想象力

《现代汉语词典》中对“童话”一词的解释是“儿童文学的一种体裁,通过丰富的想象、幻想和夸张来编写适合于儿童欣赏的故事。”

蒋军晶老师在《小学语文文体教学大观》一书中说到,我们可以用很多不同的词汇对童话加以描述:想象的、怪诞的、梦幻的、奇异的、他世界的、超自然的、神秘的、魔幻的、无法解释的、神奇的、似梦的,等等。

可见,童话这个类型的文体是有超自然的,与平时生活截然不同,不符合常规的情节存在。因为它的奇幻、似梦、不可思议,使得鸟兽花虫、世间万物都被赋予人的行为和情感,引得儿童的喜欢和青睐。

孩子们在想象的情节中满足了他们平时不能获得的体验满足感,在故事中,儿童会想象自己就是童话中的某个人物,利用超能力穿梭于故事之中,这种角色体验的满足感对于儿童来说是快乐的,是其他类型的文体所不能满足的。因此,培养儿童的想象能力是童话教学的核心。角色体验和角色表演都可以培养孩子的想象能力

对于童话教学,唐磊老师的观点是,童话总是教育人向善,所以人们常常向往走进童话的世界,成为童话里的人物,因此他认为童话适合以“我”代之。“教师可以带领孩子走进文本,让学生穿越成童话故事中的‘我’,知道‘我’是谁,‘我’可以怎么办……”这便是角色体验。

例如朱玲、葛文婷执教《棉花姑娘》的一课,黄晓娟执教的《小壁虎借尾巴》的就是都能通过问题带领孩子们走进文本,体验角色。体验角色的同时,又能帮助儿童更好地体悟文本,让他们在文本中发挥自己的想象,进而培养孩子的想象能力。

其实对于低年级的孩子来说,表演也是一种不错的激发想象能力的方式。表演可以“极大地调动学生学习积极性,让学生在演中觅趣,在趣中显智,极大地提高学生学习的的效率。”刘吉才老师说得好:“课堂上的表演应该紧扣文本内容,围绕教学重点,化解教学难点,帮助学生以理解为主,着力引导感悟,不能把表演当作活跃课堂气氛的工具。”所以,课堂表演的恰当引入,可以帮助我们调控课堂气氛的同时,培养孩子的想象思维能力。

二、发现童话的叙事结构

低年级的童话教学,重在感受故事的美好,因此,低年级所选的童话故事内容大多是结局光明美好的。到了中高年级,童话教学就不能仅仅局限于感受故事的美好,而要跳出故事,看作者是如何叙写这个故事,从而破译文章的行文密码。

例如许多童话中的“三”,《小壁虎借尾巴》中小壁虎分别向小鱼、老牛、燕子借尾巴,《棉花姑娘》中,棉花姑娘分别请燕子、啄木鸟、青蛙给她捉害虫,那么童话中的这些“三”都是怎样铺开的,我们是否研究过?主人公在这“三”来“三”往中,得到了什么,失去了什么?这样“提醒孩子相同或相近的情节在不同的地方再来一次”是童话写作的常用手法。再让孩子们广泛阅读一些童话故事,便不难发现里头的行文密码,久而久之,孩子们便会自己创作相应的童话故事了。

发现童话的叙事结构,不仅能够帮助孩子走进童话、理解童话,还能够帮助孩子学会创作童话,形成自己的创编能力,这便是“学习运用祖国语言文字”的大方向。

三、渗透童话阅读策略与方法

要想发现童话的叙事结构,破译童话写作的密码,那么,培养孩子阅读童话的策略和方法是必要的。

在这本书中,江苏的特级教师王爱华老师的一节《云雀的心愿》,便借助微课,教会孩子掌握利用思维导图阅读童话的策略。思维导图,我们在课堂中也遇到过,但是却极少有教师手把手地教会孩子怎么使用思维导图来阅读。在这节课例中,王老师首先是借助微课,展示了一个孩子给《恐龙》画的思维导图(常见的树形思维导图),详细地呈现了这个孩子是如何将一片课文浓缩成一幅有趣的图的。接着,王老师又展示了另外一个孩子的关于《人类的老师》这篇课文的思维导图(较抽象),但孩子们借助思维导图,能够回顾起大部分的课文内容,给学生留下了深刻的印象。其次,王老师再出示绘制思维导图的相关要求,让孩子自主阅读并自主画图,教师作个别指导。汇报时,王老师并没有一上来就挑选完美的作品进行展示,而是先挑选了几幅有代表性的错例,展示给其他孩子,让孩子们观察、交流、讨论、评议、修正……这便给孩子留下的思辨的空间,给思维导图这种阅读策略留有更多与孩子磨合的时间。最后,王老师再让孩子们结合自己的思维导图,不看书,讲讲森林的重要性,这样便充分体现了思维导图的作用,让孩子们将阅读的策略运用于阅读之中。当然这种方法受益的不仅仅是童话,还适用于其他类型的诸多文体。

还有执教《美人树》整本书阅读的唐睿老师也是借助思维导图让孩子们理清童话之间人物的关系和情节的变化。此外,她还通过聚焦“意外情节”的方式,让孩子们感受童话故事的张力,这些策略都运用得非常好。