近日,读了“青果智慧课题研修班”群共享中的几篇文章——《如何开展指向学科核心素养的大单元设计》《跨学科教学研究:以芬兰现象教学为例》《现象教学——芬兰2016教改新模式》,了解了一些核心概念,如“大单元设计”“现象教学”,也了解了一些基本的操作策略,例如“如何设计一个单元的学习”“如何在单元学习中介入真实情境和任务”“现象教学的基本程序和实施”等,这些前沿的理论,特别是读到“现象教学”的相关内容,好似一道闪电,又似一声惊雷,让我“豁然开朗” 。

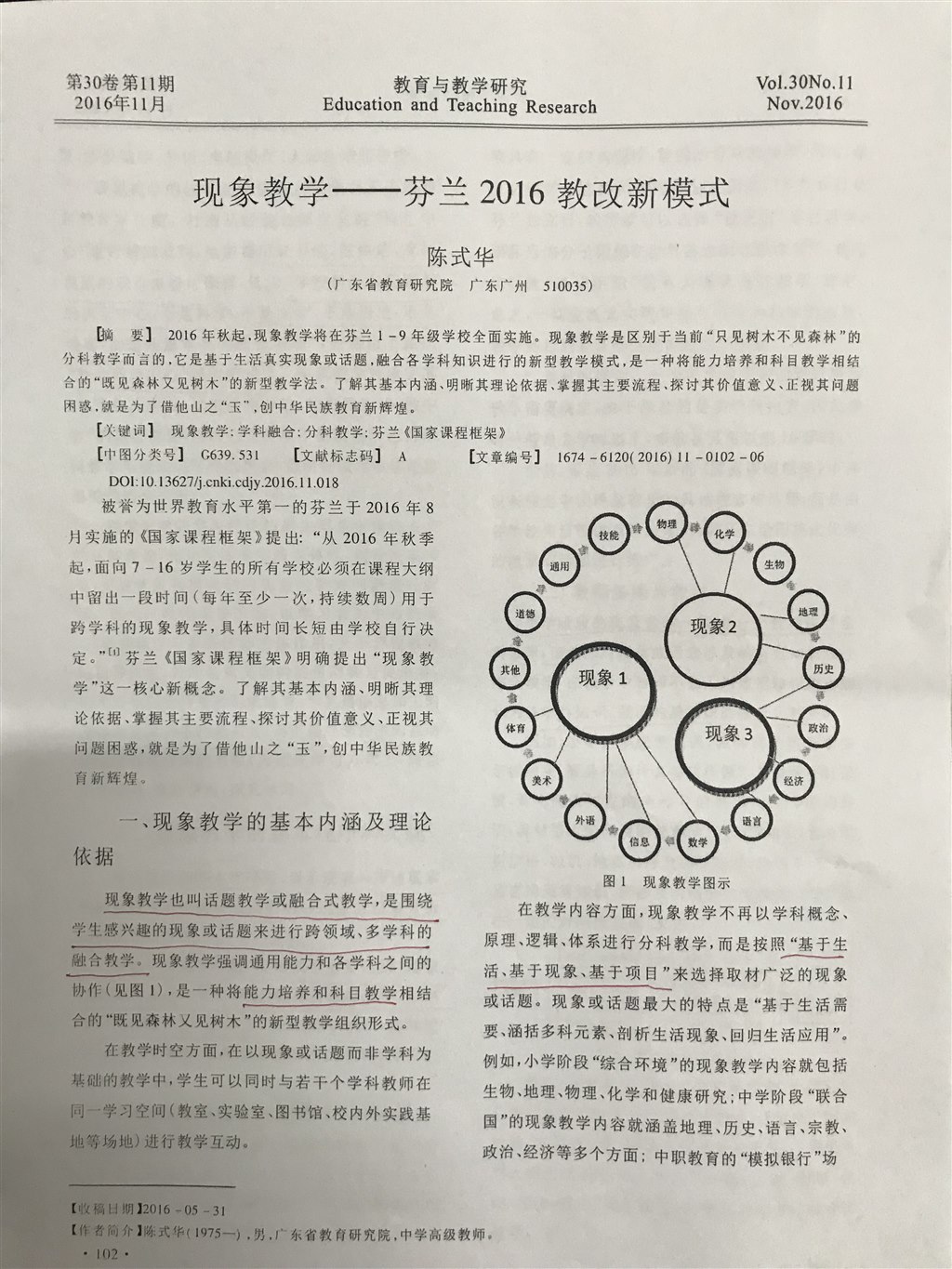

《现象教学——芬兰2016教改新模式》一文中说道:现象教学也叫话题教学或融合式教学,是围绕学生感兴趣的现象或话题来进行跨领域、多学科的融合教学,是一种将能力培养和科目教学相结合的“既见森林又见树木”的新型教学组织形式。小学阶段尤其是低年级阶段应该是综合课程、学科融合课程;小学高年级阶段应该是以学科融合课程为主,语文、数学、英语分科实施课程。顿觉我们学校的课程改革就是这种有益的探索。

《现象教学——芬兰2016教改新模式》一文中说道:现象教学也叫话题教学或融合式教学,是围绕学生感兴趣的现象或话题来进行跨领域、多学科的融合教学,是一种将能力培养和科目教学相结合的“既见森林又见树木”的新型教学组织形式。小学阶段尤其是低年级阶段应该是综合课程、学科融合课程;小学高年级阶段应该是以学科融合课程为主,语文、数学、英语分科实施课程。顿觉我们学校的课程改革就是这种有益的探索。

我们学校从2016年下半年,开始推进课程的综合化实施。我们对学校课程进行了顶层设计,确定学校课程的培养总目标是“为学生未来的健康而有意义的人生奠基”,课程理念是“让每一个孩子没有偏失地发展”。课程设置上打破国家、地方、校本课程的散点状态和校园活动的随意性,形成双向互动的两大类课程,一是以知识为逻辑基点的学科课程,二是以经验为逻辑基点的活动课程,其中学科课程主要依据知识体系逻辑和国家课程的固有学科在课表中按周实施,活动课程主要依据儿童社会经验体系逻辑在规划中长短结合按学年实施。学生在圆心正中央,活动课程是起点和延伸点,学科课程是重点和核心区,两者相辅相成。活动课程以综合实践活动课程活动化、学校活动课程化构筑体系,强调学生的兴趣和需要,在六个领域中形成主题开展学习。学科课程以国家课程为核心分科组成六块,依托各科课程标准和部、省编教材展开教学,校本课程作为补充,纳入学科板块。学生正是在学习学科课程和活动课程的过程中实现六大核心素养的提升,达成“防偏”学生特质的塑造,完成课程的培养目标。

学校学科课程的实施,首先体现出分科教学“术业有专攻”的优势,既促进学生高阶思维的形成和深度学习的展开,也有利于教师专业化发展。但学科核心素养的形成,不仅需要深度,还需要各种经验、知识、技能、能力和品格的整合性运用。为了加强学科课程之间以及与学生生活的联系,对学科课程进行组块,对于联系密切的学科和充满乡土和地方气息的校本课程,组合成六个学科课程板块,既避免科目细分过多和校本课程的庞杂,又有利于教师在实施学科课程时融通创新、整合把握,促进学科核心素养的形成。这六个学科课程板块是“语文与修养”“数学与思维”“英语与世界”“科学与技术”“艺术与审美”“体育与健康”。其中,“语文与修养”包含了语文、道德与法治两门学科,还包括书法、经典与成语阅读等校本课程,这样组成板块有利于从先人的古代语文教育中汲取营养。而且从周课时学科占比来看,一二年级“语文与修养”占比40%多,三至六年级占比30%多,给教师的整合以更多的时空。再如,“英语与世界”是英语学科与校本课程的世界视野与世界文化教育的结合,“体育与健康”是体育学科与健康教育以及本地省级非物质文化遗产万绥猴灯校本课程的整合。这样就有效地避免了学校科目繁多带来的零敲碎打、肢解分割。

在课堂教学层面,我们试图进一步推进课程改革,不仅传承传统课堂的学科“深耕”,而且通过学科板块内的或跨学科的主题单元整合,新技术新媒体的情境再现,加强知识、技能、情境、经验的融合,推动课堂转型和教学变革,促进学生核心素养的发展。如在“语文与修养”的课堂教学中,可以根据内容特点,有选择地进行主题单元整合教学,将语文教科书中某些内容、《道德与法治》中的内容,甚至开发的语文校本课程中的内容,按当前教学逻辑需要,进行重新组合与学习主题开发,促进学生对该主题学习有一个更高的水平的目标达成,体现出整合学习的增效。

虽然我校的课程改革,特别是我们提出的学科适度融合曾遭到某些专家的质疑,虽然在教师理念转变、课程实施质量提升、课程资源开发方面的确还有许多工作要做,但是读了这几篇文章,我们更加坚定了“学科融合”改革的信心,我们会一如既往,加强学习,继续行走在学科融合的实践之路上……